La Réserve des Dunes et Marais d’Hourtin : joyau naturel du littoral médocain

Créée par décret en 2009, la Réserve Naturelle des Dunes et Marais d’Hourtin abrite sur plus de 2000 hectares des milieux naturels protégés, reconnus pour leur richesse écologique et leur rôle de refuge pour de nombreuses espèces.

Olivier Sorondo

16 novembre 2025 – MAJ 16 novembre 2025

Temps de lecture : 6 mn

Ecouter l’article

Préserver une mosaïque de sites très divers

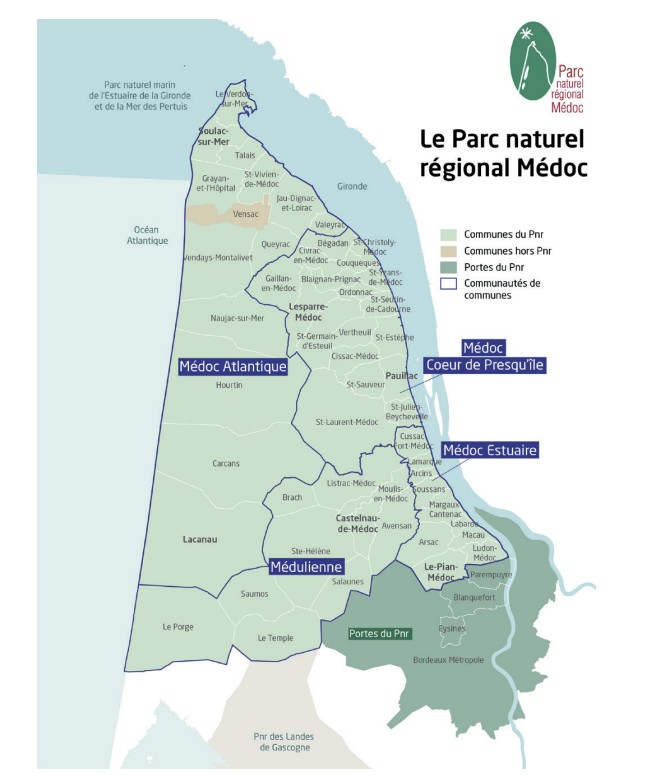

Surtout réputé pour ses vins haut de gamme (Château Margaux, Château Lafite Rothschild, Château Latour…), le Médoc ne se résume pas à de vastes vignes parfaitement entretenues. En fait, le territoire se compose d’une multitude de paysages entre l’océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde.

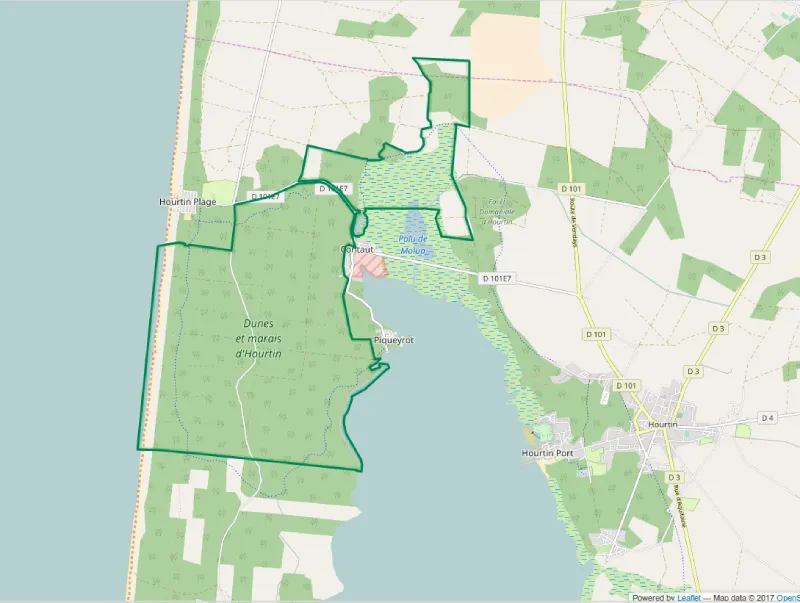

La zone couverte par la Réserve Naturelle des Dunes et Marais d’Hourtin en témoigne. Elle regroupe de vastes plages de sable, des dunes côtières, des forêts de pins et de chênes verts, des marais, et des lacs arrière-dunaires. On y retrouve une mosaïque de paysages typiques du littoral aquitain, offrant des panoramas naturels exceptionnels.

Plus précisément situé entre le lac d’Hourtin et la côte des Landes, le site joue un rôle majeur dans la continuité des habitats : dunes, marais et lacs tracent un corridor écologique permettant les échanges entre différentes populations animales et végétales.

Ainsi, les 3,8 km de littoral de la Réserve représentent une zone dépôt grâce aux « laisses de mer », c’est-à-dire les débris naturels (algues, bois flotté, restes d’animaux…) ramenés par l’océan. Ils facilitent par exemple l’apparition d’insectes bénéfiques pour l’écosystème.

Les mares dunaires contribuent également à la richesse écologique des lieux. Même si elles ont été creusées par l’homme, leur dispersion le long du littoral constitue un réseau indispensable à la vie des grenouilles, crapauds et libellules.

Pour sa part, la pinède peut être considérée comme le poumon vert de la Réserve. En retrait du littoral, elle doit son existence et son développement à la frange forestière, dont les pins maritimes subissent de plein fouet les vents d’ouest et leurs nuages de sable. Ils érigent en quelque sorte une barrière de protection, offrant un environnement moins tourmenté aux chênes verts de la pinède.

D’autres zones naturelles viennent enrichir la Réserve et participer à son patrimoine d’exception : milieux ouverts, dunes mobiles et dunes grises, prairies, zones lacustres, rives du lac d’Hourtin…

Comme une impression de vie sauvage…

La gestion de l’espace a été confiée à l’Office National des Forêts, dont les équipes assurent la surveillance, le suivi scientifique et l’accueil du public.

La flore mérite en effet toutes les attentions. Diversifiée et de haute valeur patrimoniale, elle compte 280 espèces recensées, dont neuf espèces protégées au niveau national (comme la Lobélie de Dortmann, une plante aquatique rare, ou le Faux cresson de Thore, qui se développe dans des endroits inondés en hiver et secs en été).

Bien protégés par la forêt dunaire, les chênes verts et pédonculés forment l’habitat dominant de la Réserve. Avec les pins maritimes, ils s’imposent parmi les essences principales, même si la diversité botanique apporte quelques nuances, à l’image des nombreux arbousiers, ajoncs et autres bruyères.

Sur la dune bordière, la plupart des espèces végétales présentent une distribution géographique très limitée et certaines sont endémiques du littoral aquitain, comme la Linaire à feuilles de thym, typique des milieux dunaires.

Dans les zones humides, les Osmondes royales, ces majestueuses fougères, ornent les sentiers et font le bonheur des passionnés de botanique. Nénuphars, roseaux et joncs agrémentent pour leur part les rives du lac d’Hourtin.

La richesse de ces habitats offre bien sûr un environnement précieux à la faune. Pas moins de 938 espèces ont été identifiées, réparties en 16 groupes, parmi lesquelles figurent les insectes, les oiseaux, les arachnides, les reptiles, les poissons ou encore les mammifères.

La loutre et le vison d’Europe (espèce menacée) apparaissent indissociables de l’écosystème de la Réserve, tout comme la chauve-souris et la belette. Chez les amphibiens, la rainette verte est particulièrement présente dans les zones humides.

Dans la famille des reptiles, plusieurs espèces emblématiques cohabitent : la cistude d’Europe (tortue aquatique protégée), la couleuvre vipérine et le lézard ocellé, ce dernier étant le plus grand lézard de France.

Le territoire est un site d’hivernage et de nidification pour de nombreux oiseaux migrateurs, notamment la sarcelle d’hiver, l’oie cendrée, le busard cendré et d’autres rapaces comme le circaète Jean-le-Blanc ou le balbuzard pêcheur.

En bord de plage et dans les marais, on observe des gravelots à collier interrompu et le martin-pêcheur.

Enfin les rives du lac et les marais constituent des zones de frai importantes pour des poissons comme le brochet.

À la découverte d’un monde fragile

Malgré la protection dont elle fait l’objet, la Réserve Naturelle des Dunes et Marais d’Hourtin est ouverte gratuitement au public tout au long de l’année. Différents itinéraires pédestres, cyclables ou même équestres, au départ de Contaut, Piqueyrot et Hourtin Plage, permettent de la rejoindre facilement.

Les personnes à mobilité réduite peuvent pour leur part emprunter le sentier pédagogique de la Lagune de Contaut, une longue passerelle en bois qui leur garantira une observation attentive du marais et de sa faune.

Quelles sont les meilleures saisons pour partir à la découverte de la Réserve ? Chacune fait valoir ses arguments, mais le printemps se prête particulièrement bien à l’observation. C’est l’opportunité d’entendre les chants et parades des oiseaux nicheurs (busards, fauvettes, engoulevents) ou encore d’admirer la floraison des plantes, notamment celles des dunes et marais. Les plus curieux auront peut-être la chance d’apercevoir la cistude prenant le soleil.

En été, les petits canetons et les jeunes rapaces animent les différents habitats, alors que la floraison des espèces patrimoniales situées dans les zones humides atteint son apogée. L’activité des lézards et des reptiles se veut dense.

L’automne réserve aussi son lot d’émerveillement grâce au passage des oiseaux migrateurs, aux promenades des loutres, visible tôt le matin ou en soirée, et aux lumières magnifiques dans les dunes et les marais.

Enfin, l’hiver s’accompagne d’une ambiance très calme, presque hors du temps, que confirme l’hivernage des oiseaux d’eau, dont les hérons et les sarcelles.

Chaque année, pas moins de 15 000 visiteurs arpentent le seul sentier de Contaut. Les agents de l’ONF font à ce titre face à un double défi : sensibiliser le public au fragile écosystème que représente la Réserve et limiter la pression touristique afin de ne pas en perturber l’équilibre.

À cette responsabilité s’ajoute celle de limiter l’érosion dunaire et d’anticiper les impacts du changement climatique, s’agissant par exemple de la gestion des niveaux d’eau.