L’Arche de Noé du Sud-Ouest

Créé en 1991, le Conservatoire des Races d’Aquitaine nourrit la noble ambition de sauvegarder et valoriser la variété des animaux domestiques d’élevage. Une action de longue haleine.

Olivier Sorondo

17 mai 2020 2023 – Dernière MAJ : le 4 février 2022

Et si l’identité d’une région dépendait aussi de ses animaux ?

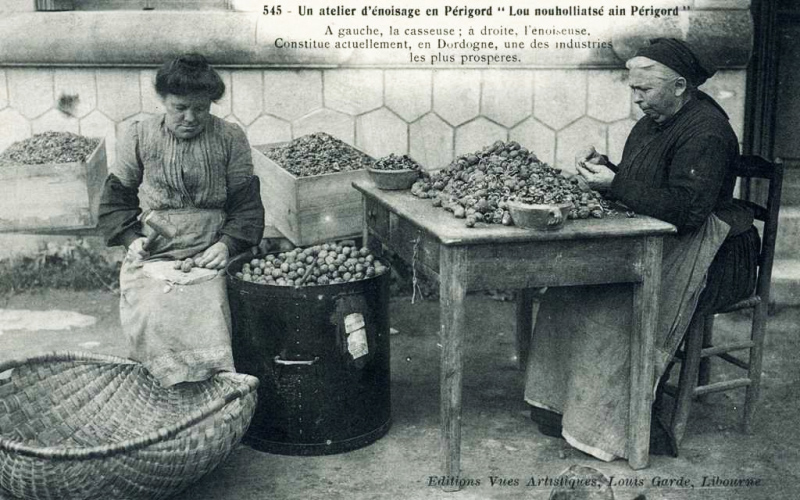

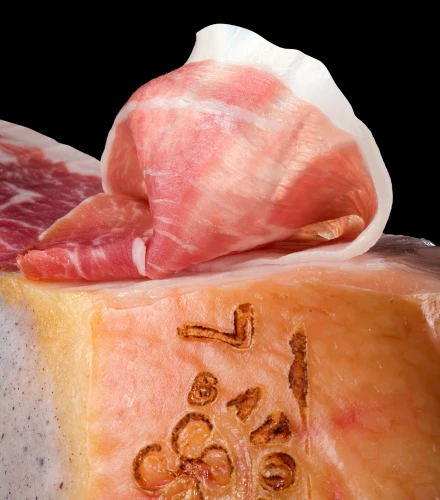

L’exemple du porc basque illustre à lui seul la nécessité de mener le combat en faveur de la conservation des races locales.

Durement frappé par la déforestation initiée au 20e siècle qui le prive de la source principale de son alimentation, le porc Pie Noir, élevé en semi-liberté, disparaît progressivement des montagnes basques. Sa quasi-extinction ne semble pas susciter d’émotion particulière, d’autant que les éleveurs privilégient d’autres races plus productives.

En 1988, Pierre Oteiza, producteur et salaisonnier, retrouve une vingtaine de truies et deux verrats. Associé à quelques autres producteurs de la vallée des Aldudes, il fonde l’association du Porc Basque et décide de lancer un élevage de conservation de la race. Aujourd’hui sauvé, le Pie Noir est élevé et engraissé sur une période de 18 mois. L’animal est à l’origine du jambon de Bayonne Kintoa, détenteur de l’AOC depuis 2016.

Le porc basque a bien sûr rejoint la liste des races d’Aquitaine placées sous la vigilance de l’Observatoire. L’association, fondée en 1991, mène de multiples missions en faveur de la sauvegarde et la pérennisation de la biodiversité des animaux d’élevage.

Pour chaque race suivie, le Conservatoire coordonne les études zootechniques, écologiques et sociologiques, en lien avec différents instituts techniques et scientifiques (INRA, institut de l’élevage, FranceAgrimer…).

La relation étroite entretenue avec les éleveurs permet de leur fournir différents conseils et d’identifier les meilleurs reproducteurs pour la constitution de cheptels en race pure ou à des fins de cryoconservation des semences.

Le Conservatoire cherche aussi à sensibiliser le public aux races menacées ou protégées en participant à de nombreux comices, foires agricoles ou colloques.

Il s’agit enfin de mener différentes actions de valorisation écologique, touristique ou pédagogique.

De la vache bazadaise au dindon gascon

Une vingtaine d’espèces compose le « cheptel » du Conservatoire des races d’Aquitaine.

Ainsi, la vache bazadaise, originaire du secteur de Bazas, en Gironde, fut longtemps utilisée pour l’attelage en agriculture, grâce à sa robustesse. La montée en puissance de la mécanisation, à partir des années 1940, contribua néanmoins à réduire les effectifs, qui passèrent de 60000 têtes à une petit millier 30 ans plus tard. Aujourd’hui, la race est élevée à une seule finalité bouchère, puisque la viande du bœuf gras de Bazas jouit d’une excellente réputation gustative.

L’origine du pottok, emblématique du Pays basque, remonte à la nuit des temps. Ce petit cheval rustique, habitué à la vie en altitude sur les massifs montagneux, a vu sa population baisser en raison du morcellement de ses espaces naturels. Sauvegardé dès les années 1960, le pottok profite pleinement de sa liberté, même dans le cadre d’un élevage. On estime sa population actuelle à environ 6000 têtes.

Pour sa part, le mouton landais a forcément contribué à l’image d’Épinal du berger revêtu d’un gilet de laine et surveillant son troupeau du haut de ses échasses. Pourtant, ses effectifs ont fondu comme neige au soleil au 19e siècle après le déploiement du vaste programme de boisement des Landes, souhaité par l’empereur Napoléon III. L’élevage disparaît au profit de nouvelles activités plus lucratives, à l’instar du gemmage ou de l’exploitation du bois. En 1965, on considère que la race a quasiment disparu. Dix ans plus tard, les quelques souches conservées par les éleveurs et le Parc Naturel des Landes de Gascogne ont permis de relancer l’espèce, qui compte 3000 moutons aujourd’hui.

Enfin, le dindon gascon (ou Noir du Gers) a bien failli disparaître lui aussi, indélicatement remplacé par des animaux issus d’élevage industriel. Très répandu dans le Sud-Ouest, il a longtemps constitué un mets de choix grâce à son environnement fermier et à son alimentation naturelle. Heureusement, il a été possible de reprendre l’élevage à partir de trois souches anciennes retrouvées par les équipes du Conservatoire des Races d’Aquitaine.

Pérenniser l’action du Conservatoire

La sauvegarde des races d’Aquitaine suppose un retour aux méthodes d’élevage traditionnel, plus respectueuses de l’environnement et moins axées sur les objectifs de production. Le Conservatoire peut d’abord s’appuyer sur un réseau d’éleveurs dévoués. Sa démarche dépend également de l’implication de nombreuses associations, à l’instar du Club du Lapin Chèvre, de l’Association Nationale des Ânes et Mulets des Pyrénées ou de la Maison du Pottok.

Les partenaires, qu’ils soient financiers, institutionnels ou scientifiques, apportent eux aussi leur pierre à l’édifice.

Enfin, le Conservatoire privilégie depuis quelques années l’écopastoralisme, « qui permet de promouvoir des races peu utilisées, car souvent moins adaptées à l’agriculture actuelle. Une grande diversité d’espèces et de races rustiques, locales et/ou à petit effectif est ainsi remise au gout du jour par l’écopastoralisme ».

Parmi les races particulièrement bien adaptées, il convient de citer les vaches landaises et bordelaises, les moutons landais ou encore les chèvres des Pyrénées.

La région dispose de sites naturels proposant un environnement propre à accueillir les animaux. Ainsi, l’étang de Langouarde, situé non loin du Porge (Gironde), correspond bien à l’écosystème des moutons landais. Les animaux contribuent à entretenir les lieux tout en favorisant la diversité de la flore.

Sur le massif du Mondarrain, au Pays basque, ce sont les vaches dites Betizu qui se trouvent fort à leur aise. Vivant en toute liberté, elles font quand même l’objet d’une surveillance étroite pour assurer leur protection. Des panneaux de signalisation ont été installés afin de prévenir les randonneurs de la présence des bovins.

Les marais de Plata accueillent pour leur part deux poneys landais. Fournis par le Conservatoire, les équidés suivent la délicate mission d’entretenir les zones humides de la lande tourbeuse. Au programme : nourriture abondante, paysages magnifiques et sentiment de liberté. Une vraie revanche pour cette race, dont la population a fortement chuté depuis le 19e siècle.