La piperade, ce délicieux plat béarnais, enfin gascon ou plutôt basque

Dans le Sud-Ouest, on est capable de s’étriper (amicalement bien sûr) pour revendiquer l’origine d’un simple plat composé de tomates, de piments et d’oignons. C’est comme ça.

Olivier Sorondo

22 mai 2020 – Dernière MAJ : le 24 mai 2020 à 9 h 16 min

Diplomatie gastronomique et culturelle avant tout

Pour bon nombre de gourmets, l’origine de la piperade ne fait aucun doute : le plat est basque et puis c’est tout. Ne contribue-t-il d’ailleurs pas à l’élaboration du poulet basquaise ? Oui, certes.

Cependant, une petite recherche d’informations de-ci de-là rabote quelque peu la provenance géographique.

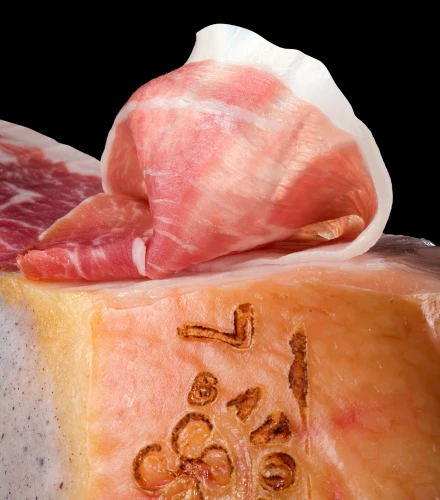

Le Larousse se la joue classique : « Apprêt de tomates et de poivrons cuits avec des oignons, mêlés à des œufs brouillés et servis avec du jambon de Bayonne. (Spécialité basque.) »

Pour sa part, Wikipédia pousse l’analyse un peu plus loin, en s’attachant à l’étymologie du mot : « Le nom piperade est issu de la francisation du béarnais piperada (plat de piment), issu du mot pipèr (piment rouge) — passé en basque sous la forme biper/piper — emprunté lui-même au latin piper (poivre). Il a donné piperrada en basque et en espagnol. »

La définition laisse donc entendre que le plat aurait été conçu en terres béarnaises avant d’être adopté par le voisin basque. D’ailleurs, n’est-ce pas la ville de Salies-de-Béarn qui organise chaque été la Pipéradère ?

Cette étymologie est reprise par un internaute du site Gasconha, dédié à la Gascogne : « En tout cas, le nom piperade est bien gascon (pipèr = piment en gascon + suffixe occitan « ada »). Mais « pipèr » existe en basque sous la forme « biper » ou « piper ».»

Dans un souci d’apaisement, on parlera donc d’un plat basco-béarnais ou béarno-basque. On conviendra que la Gascogne est un peu trop étendue pour l’inclure dans notre proposition.

Et la composition, on en parle de la composition ?

Si l’origine du plat suscite des crispations, le choix de ses ingrédients génère parfois des dépressions nerveuses. En cause ? Le poivron. Les puristes se montrent formels et définitifs à ce sujet. Pas de poivron dans une piperade qui se revendique comme telle.

Non, l’ingrédient de choix qui apporte toute sa saveur au plat est le piment. Le piment vert des Landes. Bien sûr, il n’est pas acceptable pour certains d’intégrer un produit landais dans un plat basque, enfin basco-béarnais ou béarno-basque (ça devient compliqué). C’est la raison pour laquelle on peut lui préférer le piment d’Anglet, aussi doux et savoureux que son cousin du Nord. Le problème, c’est que le piment d’Anglet serait lui aussi cultivé dans les Landes, non loin de Seignanx. A ce titre, les producteurs ont créé le syndicat du Piment doux du Pays basque et du Seignanx en 2000, doté de l’AOC en 2016. Comme ça, tout le monde est content.

Le piment est présent sur les étals des marchands basques et landais (on va dire du Sud-Ouest) de mai à octobre.

Inutile d’étendre le débat au choix des tomates et des oignons, au risque de rédiger un article interminable.

La recette

Les ingrédients (pour 6 personnes) :

- 2 kg de tomates

- 1 kg d’oignons (jaunes bienvenus)

- 1 kg de piments doux

- 2 gousses d’ail

- Thym frais

- Piment d’Espelette en poudre

- Sel et (éventuellement) sucre en poudre

Préparation :

Éplucher les oignons et les émincer.

Éplucher les gousses d’ail et les hacher.

Tailler les piments dans le sens de la longueur, les épépiner puis les couper en parties d’un à deux centimètres.

Faire bouillir de l’eau, y plonger les tomates pendant une petite dizaine de secondes puis les éplucher et les couper en morceaux. Les plus maniaques peuvent les épépiner.

Dans une poêle ou une sauteuse, ajouter un bon filet d’huile d’olive et faire chauffer à feu moyen. Lorsque l’huile est suffisamment chaude, ajouter les oignons émincés et les faire fondre en remuant régulièrement. Ne pas faire colorer.

Ajouter les piments et laisser mijoter, toujours à feu moyen, une bonne quinzaine de minutes.

Enfin, ajouter les morceaux de tomates et les gousses d’ail et bien mélanger avant d’y jeter quelques petites branches de thym. Laisser la cuisson se poursuivre pendant encore 20 minutes à petit feu.

Ne pas hésiter à touiller gentiment et régulièrement. Vers la fin de la cuisson, ajouter la pincée de poudre de piment d’Espelette et rectifier l’assaisonnement (bien sûr, pas de poivre).

Ajouter une petite cuillère à café de sucre si nécessaire.

Le plat ne doit pas être liquide, mais juteux comme il le faut. Si besoin, ajouter un peu d’eau.

Et voilà !

Il existe bien sûr la variante basque, qu’on ne peut quand même pas oublier. Elle consiste à ajouter deux œufs battus à la préparation en fin de cuisson. Il convient ensuite de les mélanger, en toute délicatesse, pendant quelques petites minutes.

La piperade, agrémentée d’œufs ou pas, accompagne divinement le poulet, le jambon de Bayonne ou encore le chorizo. En version végétarienne, elle peut se servir en accompagnement d’un plat de pâtes ou de riz.

Sinon, elle se suffit à elle-même et constitue une excellente idée de repas, tellement savoureux.

Qu’est-ce qu’on boit avec ça ?

Hé bien, un rosé pourrait tout à fait convenir. On peut rester dans la région et porter son choix sur un Irouléguy. Un Côtes du Marmandais (dont nous parlons ici) ferait également l’affaire.