La côte basque à l’honneur du palmarès des villes et villages où il fait bon vivre

Chaque année, l’association Villes & Villages où il fait bon vivre publie un palmarès très attendu des communes françaises qui se distinguent par la qualité de vie qu’elles offrent à leurs habitants.

Olivier Sorondo – 1er février 2026 – Dernière MAJ : le 1er février 2026 à 18:13

Biarritz indétrônable

Pour l’édition 2026, la grande enquête a analysé 34 727 communes métropolitaines selon 197 critères regroupés en onze grandes catégories : qualité de vie, sécurité, santé, transports, environnement, éducation, commerces et services, solidarité, loisirs, finances locales et attractivité immobilière.

Cette année encore, le classement révèle à quel point des villes côtières, des bastions de petite ou moyenne taille et des communes rurales bien gérées peuvent se hisser en haut de ce palmarès national.

Au niveau des villes de plus de 2 000 habitants, Biarritz conserve sa place de ville la mieux classée de France où il fait bon vivre. Sa situation exceptionnelle entre mer et montagne, ses services, son offre culturelle et sportive ainsi que sa qualité de vie globale lui permettent de rester en tête du classement.

Juste derrière, Annecy continue sa progression, confirmant son attractivité, notamment grâce à son cadre naturel, à son dynamisme économique et à sa qualité de vie.

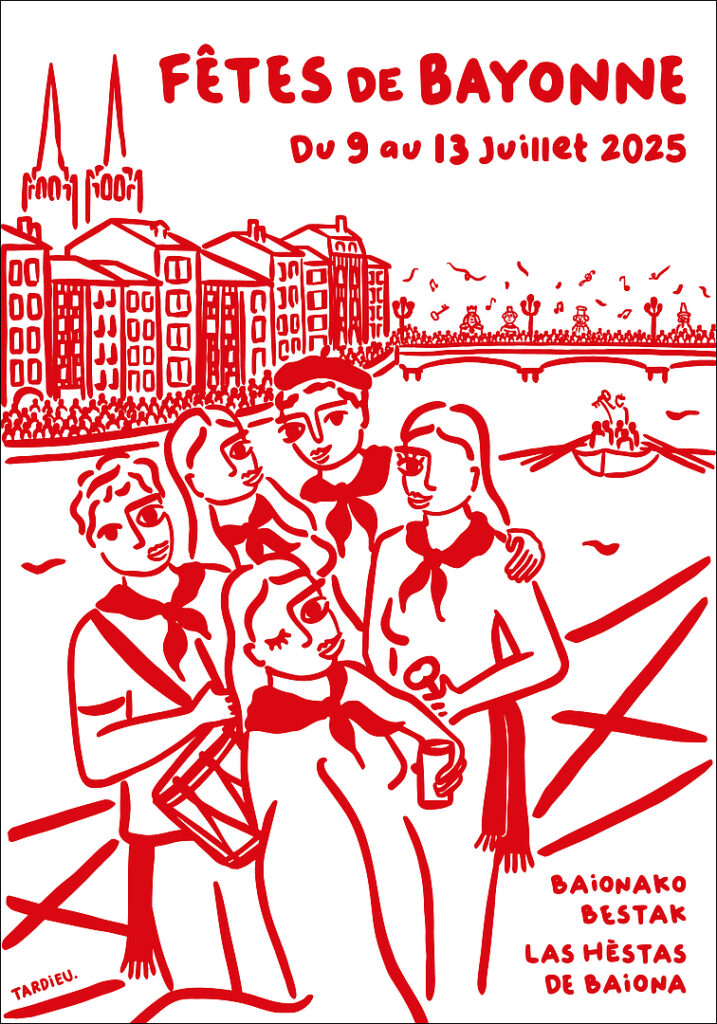

Troisième du classement, Angers accuse une petite baisse par rapport aux années précédentes. La commune du Maine-et-Loire est talonnée par Bayonne, qui conserve sa quatrième position.

Enfin, le top 5 englobe Rodez, dont le classement ne varie pas non plus par rapport à l’année dernière.

La côte basque s’impose décidément en force puisque Anglet se hisse à la 7e place et, dans le périmètre des Pyrénées-Atlantiques, Pau se retrouve 19e.

En élargissant l’observation au Sud-Ouest, Bordeaux n’atteint que la 48e position nationale (mais la première pour le département de la Gironde).

Enfin, parmi les villages (moins de 2 000 habitants), c’est encore la côte basque qui brille puisque Guéthary occupe crânement la deuxième position.

Et dans le Sud-Ouest ?

Parmi les communes les mieux classées au niveau national, plusieurs proviennent de Nouvelle-Aquitaine, mais leur nombre reste modéré par rapport à d’autres régions qui dominent le classement, comme l’Occitanie, l’Auvergne-Rhône-Alpes ou même certaines régions de l’Ouest.

Des villes moyennes (comme Bordeaux) ont vu leur position baisser dans les classements récents, suggérant que les communes plus grandes doivent relever des défis comme la sécurité, la propreté ou les services pour rester compétitives dans ce type de palmarès.

Les cités touristiques ne trustent pas forcément les meilleures places, malgré leurs attraits. Ainsi, Sarlat se positionne à la 640e position, Arcachon se positionne à la 1150e, Hossegor à la 1584e, Biscarrosse à la 2722e et Saint-Emilion à la 4515e.

Néanmoins, la présence de Bayonne, Anglet, Pau et Bordeaux le Top 50 national montre une représentation significative des grandes et moyennes villes du Sud de la Nouvelle-Aquitaine dans les communes où il fait bon vivre. Ce classement illustre également l’attractivité du Sud-Ouest et de l’Atlantique pour ceux qui recherchent un bon équilibre entre cadre naturel et vie urbaine ou villageoise.