Les marques emblématiques du Sud-Ouest (4/4) : Le Petit Basque

Depuis sa création, Le Petit Basque a su valoriser le lait de brebis à travers une multitude de produits. La PME girondine s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable de son marché.

Olivier Sorondo

6 février 2026 – MAJ 6 février 2026

Temps de lecture : 8 mn

Ecouter l’article

Un vélo et du porte-à-porte

L’histoire est belle. Dans les années 1950, la famille Alcachebury quitte le Pays basque pour s’installer à Talence, en proche banlieue bordelaise. Si dans les Pyrénées, le lait de brebis est apprécié depuis longtemps, il reste assez méconnu en terres girondines.

Aidée de son mari, responsable de la matière première, Madame Alcachebury choisit de fabriquer des caillés de brebis et de les proposer à la vente. Plutôt que d’ouvrir une boutique, elle préfère se rendre chez les particuliers avec son vélo et son matériel (faisselles, louches…). À chaque fois, le processus est le même : réchauffage du lait, ajout de présure pour le faire cailler, moulage du caillé dans des faisselles. Les clients, ravis, peuvent ainsi voir naître le produit sous leurs yeux ébahis, ce qui contribue, à n’en pas douter, à créer un lien de confiance et de curiosité.

Selon la légende, certains particuliers proposaient d’héberger la courageuse jeune femme afin qu’elle fabrique encore plus de caillés.

Le bouche-à-oreille ne tarde pas à produire ses effets. Les commandes se multiplient, obligeant la laitière basque à préparer les yahourts chez elle pour les vendre ensuite en porte-à-porte ou sur les marchés. L’affaire prospère, le fiston rejoint l’aventure et la production se mécanise gentiment pour répondre à la demande croissante.

En 1959, il est temps de donner un nom commercial. Au regard de l’origine des Alcachebury, la marque se veut simple et évidente : ce sera Le Petit Basque.

Madame Alcachebury installe un atelier à Bordeaux, conditionne le caillé dans de petits pots coniques en carton paraffiné et étend sa zone de livraison. La machine est lancée.

L’opportunité d’un marché de niche

À cette époque, le lait de brebis reste suffisamment rare pour susciter de nouvelles envies de consommation. Il est certes apprécié pour sa saveur, plus marqué que celle du lait de vache, mais surtout pour ses apports nutritionnels en minéraux, vitamines et protéines.

Bref, le marché se veut porteur et Le Petit Basque poursuit sa croissance, jusqu’à ce que la famille Alcachebury décide de passer la main en 1982. L’heureux acquéreur est Jean-Michel Caillaud, maître artisan laitier, qui, tout en préservant la recette originale du caillé, développe de nouveaux produits, comme le dessert au chocolat, la mousse au café ou au marron, le yaourt…

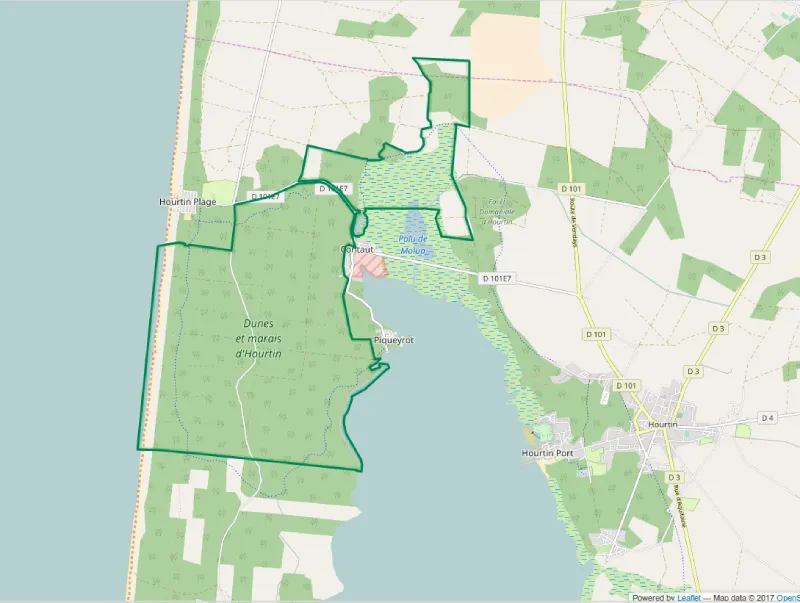

En 1995, Le Petit Basque aménage dans ses nouveaux locaux de Saint-Médard d’Eyrans, au sud-est de Bordeaux, où il est toujours situé.

En quelques années, la fabrication artisanale évolue vers la production industrielle. Les effectifs augmentent, la gamme s’enrichit, la distribution en grande surface s’améliore (surtout chez Intermarché) et le chiffre d’affaires atteint les 13,4 millions d’euros en 2004. La société s’impose comme le premier acteur, en France, du secteur des produits ultra-frais à base de lait de brebis, élargissant sa production aux entremets et desserts.

Le Petit Basque devient célèbre et finit par séduire. En 2008, la Financière Martin rachète l’entreprise. La marque vient rejoindre Lou Gascoun, le fabricant de pâtés du Sud-Ouest, ou encore Mercadier, spécialiste des conserves préparées dans le Périgord.

« Le défi était de pérenniser la société en développant sa gamme. Ce marché est très concurrentiel. Il faut sans arrêt innover car c’est sur les nouvelles recettes que se fait la croissance » explique, en 2011, Frédéric Martin, le PDG, au Journal des Entreprises.

La R&D est donc chargée d’imaginer et de proposer sans cesse de nouveaux produits avec, comme seul fil conducteur, le lait de brebis. C’est ainsi qu’apparaissent dans le commerce un banana split, un gratin de fruits, un sabayon et bien d’autres nouvelles recettes. Le but ? Occuper les rayons des supermarchés, asseoir son leadership et surprendre encore et toujours les consommateurs.

Le réseau des brebis

Certes beaucoup moins médiatisé que celui des grandes sociétés, le monde des PME fait pourtant preuve d’un dynamisme commercial et financier incontestable. En 2014, la Financière Martin cède Le Petit Basque au groupe breton SILL Entreprises, spécialisé dans les métiers du lait, à la tête de plusieurs entités : Laiterie Malo, Primel Traiteur, SILL Dairy International… La marque est préservée, car SILL fonctionne sur le modèle d’une fédération de PME.

« Chaque société conserve une autonomie de décision, une indépendance de gestion et une direction propre. La stratégie globale est définie par SILL Entreprises mais ensuite chaque PME dispose d’une grande latitude dans sa mise en œuvre. Quand on grandit par de la croissance externe, cela permet plus de douceur dans l’intégration et l’harmonisation des différents statuts » souligne Gilles Falc’Hun, le patron de SILL, au journal La Tribune en 2018.

En quatre ans, SILL investit 9 millions d’euros en faveur de la modernisation du site. Les nouvelles lignes ouvrent la voie à une ribambelle de produits : semoule de lait, riz au lait, mousse au chocolat ou caramel, douceurs de brebis, crème fraîche…

Une telle production nécessite la mise en place d’une filière de producteurs solide. En 2015, l’entreprise décide de privilégier le circuit court, en s’appuyant sur 110 éleveurs, dont près de 40 % en biologique, répartis entre Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

Parmi ces fournisseurs, la ferme de La Niade, en Aveyron, à la tête d’un cheptel de 310 brebis. Après avoir travaillé pour Roquefort, « les exploitants agricoles ont contacté la laiterie Le Petit Basque qui ne fixe pas de quotas, laissant ainsi le producteur libre de fournir la quantité qui lui convient. Les responsables de la laiterie sont venus visiter l’exploitation et ont donné leur aval pour collecter le lait » précise Centre Presse Aveyron. Depuis, la ferme de La Niade s’est convertie au bio, dans une logique de durabilité.

Ambitions industrielles et impératifs écologiques

Afin d’étoffer son réseau de producteurs, Le Petit Basque s’est tourné récemment vers de nouvelles contrées, en l’occurrence la Haute-Loire et la Lozère. Les éleveurs de brebis se réjouissent de cette nouvelle perspective. Ils permettront de soutenir les ambitions de l’entreprise girondine dans le domaine de l’ultrafrais. En effet, Le Petit Basque collecte chaque année plus de 17 millions de litres de lait pour alimenter la fabrication de ses gammes.

De tels volumes supposent une certaine responsabilité en matière éthique et environnementale. L’entreprise revendique d’ailleurs son souci de la biodiversité, son attachement au bien-être des brebis, son soutien à l’agriculture bio, loin de tout OGM, et l’utilisation d’emballages recyclables.

Cette philosophie se traduit concrètement à travers diverses initiatives. Comme le précise Actu.fr, « la laiterie a fait le choix de s’associer à une ferme légumière locale qui possède son propre méthaniseur. Son rôle : valoriser ses 800 tonnes de boues graisseuses (issues du dégraisseur de sa station d’épuration) pour la production de biogaz et du compost à destination des terres agricoles. »

Bref, tous les arguments sont réunis pour continuer d’innover, en respectant néanmoins les arguments qui ont contribué au succès de la marque : une liste d’ingrédients courte, des recettes simples et l’absence de tout additif.

L’entreprise continue de proposer de nouveaux produits. Elle a récemment investi 750 000 euros dans une nouvelle ligne spécialisée dans la production de fromages fouettés et de tartinables.

« Sur les tartinables, ces deux marques [Madame Loïk et St Morêt] représentent à elles seules près de 40 % du marché. Nous sommes les seuls à proposer une alternative 100 % brebis » indique Katia Langbour, la responsable marketing, au journal Sud-Ouest.

D’autres innovations viennent compléter ou améliorer la production. En 2021, Le petit Basque a lancé son premier beurre au lait de brebis et son yaourt Skyr. Dernièrement, il a décidé d’utiliser un ferment qui apporte une texture plus douce et légère à sa gamme de yaourts. Ces mêmes yaourts profitent aussi des nouveautés puisqu’ils sont aujourd’hui disponibles à la framboise et à l’abricot sur lit de fruits.