Basajaun, le géant des forêts basques

À l’ombre des grands hêtres d’Iraty, là où les brumes accrochent les crêtes, certains disent que l’on peut encore entendre le pas lourd du Basajaun, le seigneur des forêts.

Olivier Sorondo

12 février 2026 – MAJ 13 février 2026

Temps de lecture : 9 mn

Ecouter l’article

Figure emblématique de la mythologie basque

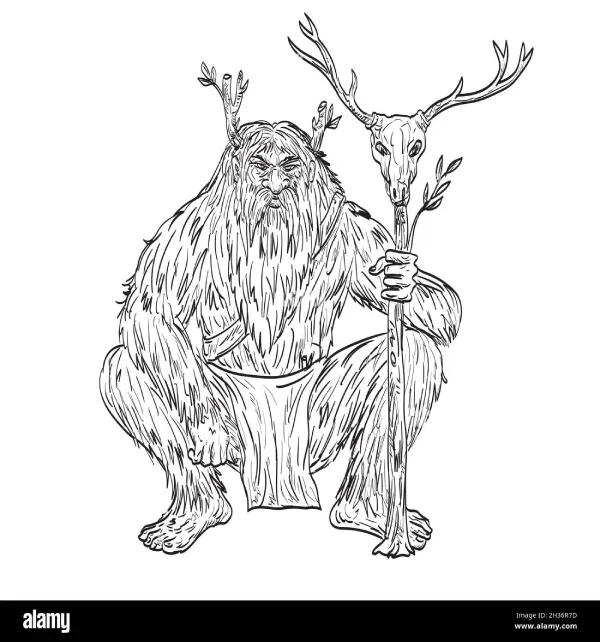

Les quelques images qui le représentent amènent au même constat : un être puissant inspirant la crainte et le respect. Qui est le Basajaun (prononcer « bachadiaoun » ou « bachajaoun »), dont le nom signifie « seigneur sauvage » en basque ?

Figure tutélaire des montagnes et des forêts, il est généralement décrit comme un géant massif, au corps entièrement couvert de poils, avec une allure d’homme sauvage vivant loin des villages.

Son origine pourrait être liée à la rencontre des proto-Basques et des Néandertaliens, en voie d’extinction, il y a 40 000 ans. Le personnage a ensuite évolué, sans jamais disparaître de la tradition orale.

Pour les anthropologues et les ethnologues, le mythe du Basajaun constitue un témoignage précieux de l’ancienne cosmologie basque, antérieure à la christianisation. Il représenterait une survivance de cultes animistes ou de croyances liées à des divinités forestières préchrétiennes, à l’instar des Jentilak (géants constructeurs de dolmens), progressivement transformées et adaptées au fil des siècles.

Pour Claude Labat, professeur, mythologue et écrivain, « la mythologie n’est pas destinée à distraire les enfants. Elle est la mise en parole de la sagesse qu’un groupe humain distille pour penser l’univers, le monde et la société » explique-t-il au site d’information Enbata. « Par exemple, quand les bergers basques évoquent Basajaun, l’Homme Sauvage, ils ne cherchent pas à décrire la Nature sauvage mais à rappeler que les pulsions vitales, la sexualité, la faim et la force physique font partie de notre humanité et qu’il faut savoir les canaliser. »

Le Basajaun rejoint d’ailleurs le cercle d’autres créatures légendaires à forme humaine issues de cultures traditionnelles et montagnardes. Ce sont par exemple le Yéti au Tibet et au Népal, le Sasquatch (ou Bigfoot) aux États-Unis et au Canada et l’Almasty dans la région du Caucase.

Parfaitement adapté à son environnement

Selon les légendes basques, le Basajaun se présente comme un être de grande taille, mesurant généralement entre deux et trois mètres de hauteur. Sa pilosité abondante, à l’exception du visage et de la plante des pieds, lui permet de résister aux rigueurs climatiques des montagnes pyrénéennes.

Sa force est telle qu’il peut déplacer des rochers, abattre des arbres de ses mains, traverser les torrents d’un seul bond. Mais son regard est souvent présenté comme plus mélancolique que véritablement malveillant.

Malgré son apparence imposante, le Basajaun possède une intelligence remarquable et une connaissance approfondie des secrets de la nature. Sa démarche imite celle d’un ours, lente mais assurée, témoignant de son aisance en zone escarpée.

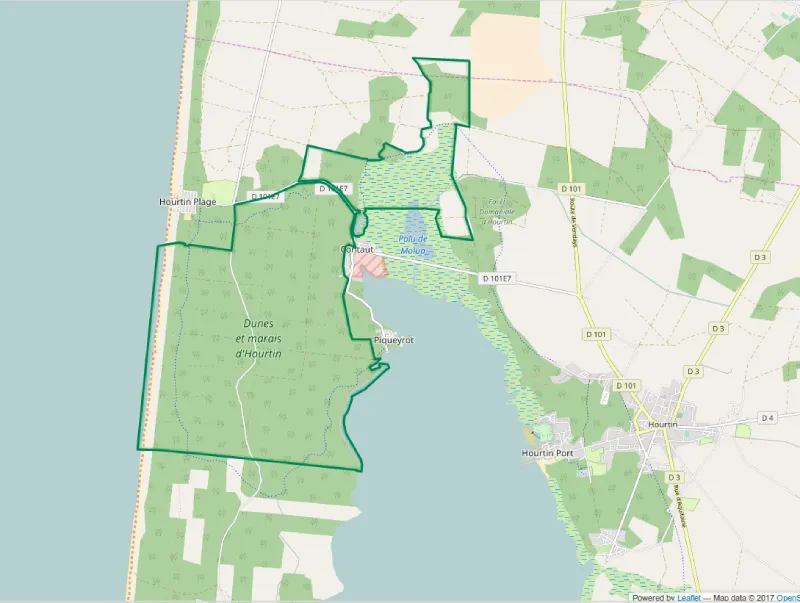

Le Basajaun établit sa demeure dans les cavernes profondes et les grottes isolées des Pyrénées basques, loin des chemins fréquentés par les humains. Ces refuges naturels, souvent situés dans les zones les plus reculées des forêts de hêtres et de chênes, lui servent de sanctuaire pour observer le monde sans être dérangé. Il est souvent dit que l’immense forêt d’Iraty constitue à ses yeux un habitat de choix.

Est-ce pour autant un être solitaire ? La légende lui prête une compagne, ou plutôt son pendant féminin, appelée Basandere. Elle est souvent décrite assise à l’entrée des grottes ou près des sources limpides, peignant sa longue chevelure avec un peigne d’or, un attribut qu’elle partage avec les Lamiak (autres créatures mythiques basques). La Basandere semble être la gardienne des trésors souterrains et de l’intimité de la nature. Elle représente la part plus insaisissable du monde sauvage. Sa simple présence signale un lieu de pouvoir naturel. Bien qu’elle puisse se montrer terrifiante pour ceux qui profanent son territoire, elle incarne une forme de beauté sauvage et de souveraineté sur le monde minéral et aquatique.

Le gardien protecteur des troupeaux

Contrairement à de nombreuses créatures fantastiques du folklore européen, le Basajaun n’est pas considéré comme une entité malveillante. Au contraire, les légendes basques le dépeignent comme un protecteur bienveillant des bergers et de leurs troupeaux. Lorsqu’un danger menace — qu’il s’agisse d’un orage imminent, d’une tempête de neige ou de la présence d’un loup rôdant à proximité — le Basajaun alerte les bergers par des cris caractéristiques ou des sifflements puissants qui résonnent dans les vallées.

Cette fonction protectrice s’étend également à la forêt elle-même. Le Basajaun veille à ce que les ressources naturelles soient respectées et utilisées avec parcimonie. Il surveille les coupes de bois excessives et protège les sources d’eau, garantissant ainsi la pérennité de l’écosystème forestier dont dépendent les communautés montagnardes.

Certains contes évoquent son ambivalence : il peut jouer des tours aux bergers en imitant leur irrintzina pour les attirer vers des passages dangereux, tout en restant globalement une figure bienveillante qui veille sur l’équilibre de la nature. Ce double visage – protecteur mais redoutable – rappelle que la montagne peut être nourricière tout en demeurant potentiellement mortelle.

Le Basajaun symbolise la part sauvage du Pays basque, cette alliance de forêts profondes, de reliefs imposants et de climats changeants. Il rappelle qu’ici, pendant des siècles, la vie a été rythmée par les transhumances, la garde des troupeaux et la fréquentation des estives. Dans cette perspective, il est presque un visage donné à la montagne, un esprit tutélaire auquel on attribue les caprices, mais aussi les générosités du milieu naturel.

Il reste néanmoins craint des hommes. Les bergers ne manquent pas de lui laisser des offrandes, composées de pain, de fromage et de lait, peut-être pour éviter qu’il ne vienne piller les cabanes lorsque la faim se fait trop forte.

Détenteur de savoirs ancestraux

Considérer le Basajaun comme une créature primitive des forêts, uniquement guidée par l’instinct, serait faire injure à son histoire.

Au‑delà de sa dimension sauvage, le Basajaun est présenté comme détenteur de connaissances techniques et agricoles qu’il aurait transmises aux humains (ou qu’on lui aurait volées). Dans la légende bien connue de Martín Txiki, un petit héros futé, par exemple, c’est en dérobant au Basajaun le secret de la fabrication de la scie (issu de l’observation des feuilles de châtaigniers) que les Basques auraient appris à mieux travailler le bois.

D’autres versions lui attribuent la maîtrise de l’agriculture, de la métallurgie ou de certaines techniques pastorales, faisant de lui une sorte d’enseignant caché des premiers paysans et artisans. On retrouve ainsi dans cette figure la mémoire symbolique d’un temps où les savoir-faire se transmettaient au contact direct de la nature, en observant les cycles des forêts et des montagnes.

Riche d’une culture ancestrale, le Basajaun symbolise la mémoire collective et la transmission des connaissances essentielles à la survie dans un environnement montagnard difficile. Son caractère ambivalent — sauvage mais bienveillant, puissant mais respectueux — reflète la relation complexe que les communautés basques entretenaient avec leur environnement naturel.

Dans certaines régions montagneuses, le Basajaun est associé à des lieux précis : grottes portant son nom, rochers où il aurait laissé l’empreinte de ses pas, ou sources qu’il aurait fait jaillir de la roche. Ces sites deviennent des marqueurs du paysage mythologique basque, où la géographie réelle se mêle aux récits légendaires.

Les témoignages de rencontres avec le Basajaun, bien que rares dans les récits contemporains, étaient relativement fréquents dans les traditions orales du 19e siècle. Les bergers racontaient l’avoir aperçu au crépuscule, se déplaçant silencieusement entre les arbres, ou avoir entendu ses appels résonner dans les gorges profondes.

Et aujourd’hui ?

Son importance dans la mythologie basque le protège de l’oubli. Il est célébré lors de festivals folkloriques, représenté dans l’art et la littérature contemporains, et continue d’inspirer les conteurs et les artistes. Son image apparaît sur des sculptures publiques et des fresques murales.

Il sert aussi d’argument à la communication touristique, qui l’affiche parfois comme le Yéti basque. Des hébergements, campings ou structures touristiques l’utilisent comme figure d’appel pour raconter les mythes locaux et proposer des animations autour des créatures fantastiques régionales.

Quelques films lui ont même été consacrés, dont le thriller El guardián invisible, réalisé par Fernando Gonzàlez Molina en 2017 et adapté de la trilogie La Vallée du Batzan de Dolores Redondo. Le film présente le Basajaun comme le témoin discret d’une série de meurtres commis dans les forêts.

Le personnage sert aussi de symbole aux revendications écologiques, notamment pour la préservation des forêts pyrénéennes.

Dans les randonnées en forêt d’Iraty ou autour de certaines grottes, guides et panneaux d’interprétation évoquent parfois ce seigneur sauvage pour mieux relier paysages, folklore et imaginaire collectif. Le Basajaun devient ainsi un outil de médiation culturelle et environnementale, qui permet de parler à la fois de légendes, de patrimoine naturel et d’identité basque.

Au-delà de son aspect légendaire, le Basajaun rappelle l’importance de préserver l’équilibre entre l’homme et la nature, un message particulièrement pertinent à notre époque. En tant que gardien des forêts et protecteur de l’environnement, cette créature mythique incarne des valeurs écologiques qui résonnent avec les préoccupations contemporaines. Le géant sauvage reste ainsi bien plus qu’une simple légende : il incarne une vision du monde où la nature n’est pas un simple décor, mais une entité vivante, puissante et digne de respect.