Combien trouve-t-on d’AOP dans le Sud-Ouest ?

Ô combien réputé pour sa gastronomie et l’excellence de ses produits, le sud de la Nouvelle-Aquitaine bénéficie-t-il pour autant d’un gros portefeuille d’AOP (Appellation d’Origine Protégée) ? Comme on peut s’en douter, c’est surtout la viticulture qui joue le rôle de locomotive.

Olivier Sorondo – 18 novembre 2025 – Dernière MAJ : le 18 novembre2025

Mais qu’est-ce que l’AOP en fait ?

La réponse se trouve sur le site de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) : « C’est la notion de terroir qui fonde le concept des Appellations d’origine. L’Appellation d’origine protégée (AOP) et l’Appellation d’origine contrôlée (AOC) désignent un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne des caractéristiques au produit. »

Le site du ministère de l’Économie nous éclaire davantage : « L’AOP est un sigle européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union européenne. L’AOC est l’équivalent national de l’AOP. Elle constitue une étape dans l’obtention du label européen AOP. À noter que le logo AOC ne peut plus figurer sur les produits qui ont été enregistrés comme AOP, à l’exception des vins. »

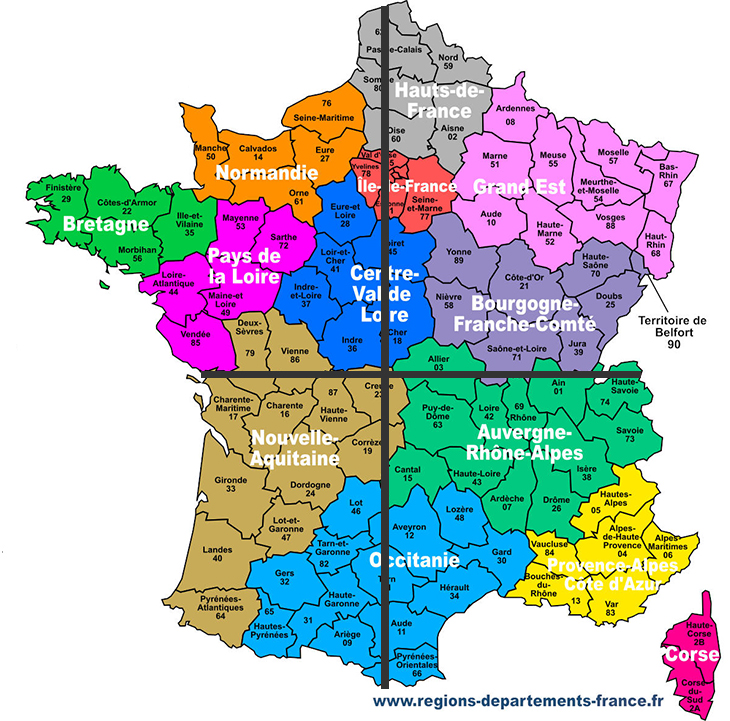

Nous voilà donc mieux renseignés. Sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, 80 AOP/AOC ont été obtenues, mais ce nombre diminue de quelque peu si l’on se concentre sur les départements couverts par FranceSudOuest, à savoir la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.

Fruits et légumes

Visiblement, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Seule la noix du Périgord décroche la timbale. Elle est cultivée dans une large zone autour de la Dordogne et dans des départements limitrophes, avec quatre variétés principales autorisées : la Franquette, la Marbot, la Corne et la Grandjean. On la trouve sous trois formes dans le commerce : fraîche, sèche et en cerneaux.

Fromages et produits laitiers

On le sait, les fromages restent assez discrets dans le Sud-Ouest. Tout n’est pas perdu grâce à l’Ossau-Iraty. Le fromage traditionnel au lait entier de brebis, à pâte pressée non cuite, originaire du Béarn et du Pays basque, détient l’AOP depuis 1996. Il est élaboré exclusivement à partir de trois races locales de brebis : Manech Tête Noire, Manech Tête Rousse et Basco-Béarnaise.

Viande

On aurait pu penser que le bœuf de Bazas était détenteur de l’AOP, mais tel n’est pas le cas, même s’il bénéficie quand même de l’IGP, signe de grande qualité.

L’AOP, il faut aller la chercher chez les Basques grâce à leur porc Kintoa, dont la viande a été labellisée en 2017 et le jambon en 2019. Plus précisément, il s’agit de la race Pie noir, typique du Pays basque, qui a d’ailleurs failli disparaître dans les années 1980. La filière compte 72 éleveurs, dont 26 qui transforment et commercialisent leurs produits.

Épices, condiments et miels

Une nouvelle fois, les Basques se distinguent, cette fois-ci grâce au piment d’Espelette, reconnu pour sa couleur rouge vif et sa saveur douce relevée. Originaire du Mexique, il a été introduit dans la région au XVIe siècle, probablement par les navigateurs espagnols. Sa culture se développe autour d’Espelette à partir de 1650, trouvant rapidement sa place dans la gastronomie et la conservation des viandes locales grâce aux femmes basques qui sélectionnent et perpétuent la variété dite Gorria.

Aujourd’hui, le piment d’Espelette est la seule épice française à bénéficier d’une AOP, reconnue officiellement depuis 2000, et il incarne autant l’identité culinaire que le patrimoine agraire du Pays basque.

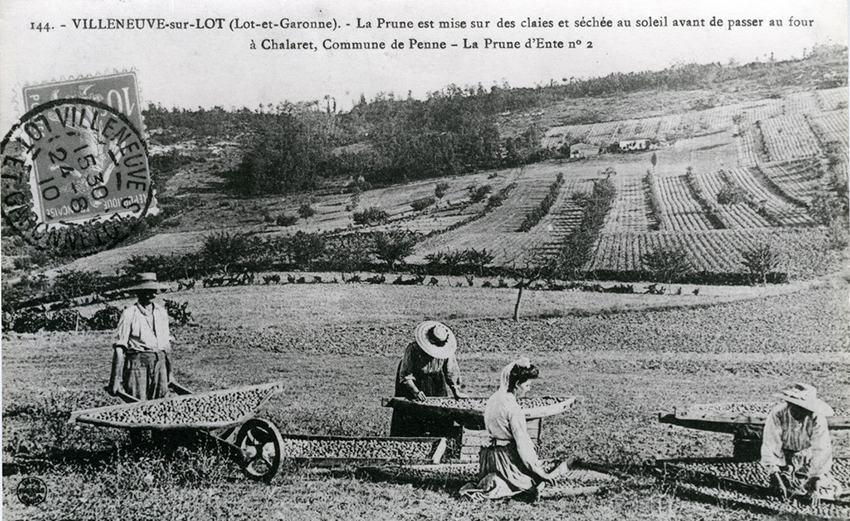

Si la noix du Périgord bénéficie d’une AOP, son huile aussi, et ce depuis 2021. « Le label garantit que les noix utilisées proviennent de vergers spécifiques situés en Dordogne, Corrèze, Lot-et-Garonne, Aveyron, Charente et Lot, et que leur transformation est réalisée par des mouliniers locaux experts » nous apprend l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine.

Boissons

Grâce à la viticulture, on passe à un autre niveau. La liste des vins AOP étant un peu longue, restons sur des intitulés génériques : Blaye, Buzet, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bourg, Côtes de Duras, Côtes du Marmandais, Entre-Deux-Mers, Fronsac, Gaves, Irouléguy, Jurançon, Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, Médoc, Pomerol, Saint-Emilion, Sauternes, Tursan, Vins de Bergerac et de Duras, Vins de Bordeaux.

Et pour le petit plaisir de fin de repas, citons le Floc de Gascogne, l’Armagnac et la Fine de Bordeaux.

Peut-on en déduire que le Sud-Ouest est avant tout une terre de soif ?