Le Sud-Ouest est-il une terre de fromages ?

Personne ne conteste la réputation gastronomique du sud de la Nouvelle-Aquitaine, entre foie gras, poulet basquaise, garbure, confit de canard ou caviar. Mais quelle est la place des fromages, en fait ?

Olivier Sorondo

11 octobre 2025 – MAJ le 11 octobre 2025

Temps de lecture : 7 mn

Ecouter l’article

Une production fromagère artisanale et confidentielle

Si la Normandie peut s’enorgueillir de ses célèbres fromages (Camembert, Livarot, Pont-l’Évêque, Neuchâtel), si l’Auvergne aime bomber le torse dès que l’on mentionne le Cantal, le Salers, la Fourme d’Ambert ou le Saint-Nectaire, si la Bourgogne-Franche-Comté suscite l’admiration grâce à son Comté, son Époisses, son Chaource ou son Morbier, la discrétion prévaut dès que l’on tourne le regard vers la Nouvelle-Aquitaine et plus précisément le Sud-Ouest.

C’est un fait. Mis à part l’Ossau-Iraty, seul (délicieux) produit détenteur d’une AOP, aucun fromage local ne s’invite dans la cour des grands. Bien sûr, l’on pourrait tricher gentiment en étirant le périmètre couvert par FranceSudOuest pour citer le Rocamadour ou le Roquefort.

Pourtant, il existe bien une variété de fromages dans le Sud-Ouest, mais essentiellement artisanaux et fermiers. Les ventes ne dépassent pas les marchés environnants ou les circuits de distribution restreints. La Gascogne n’a jamais possédé de tradition forte de transformation fromagère qui s’inscrive dans la culture, l’économie locale et l’image de marque du territoire. De fait, la création d’une AOP s’en trouve entravée et la structuration d’une filière spécifique quasiment impossible.

En Gironde, l’activité viticole domine largement, captant terres et investissements au détriment de l’élevage laitier, essentiel pour une filière fromagère dynamique. Dans les Landes, la sylviculture et le maïs irrigué occupent aussi la majorité des surfaces. Le Lot-et-Garonne, quant à lui, s’oriente vers le maraîchage, les cultures légumières et fruitières, ce qui laisse peu de place à l’élevage laitier ou caprin.

Ce déficit fromager est donc multifactoriel : économie locale orientée autrement, traditions différentes, faiblesse du tissu d’élevage laitier… et une histoire agricole qui a privilégié d’autres productions bien plus lucratives dans ces trois départements.

Quelques perles rares quand même ?

Difficile de trouver en Gironde une appellation ou un produit de renommée nationale, à la différence des vins. Une recherche patiente des fermes et domaines permet de dénicher de petites productions, à l’instar de la ferme de Tartifume, située à Pessac, qui propose notamment sa tome affinée de Magonty, élaborée à partir du lait de l’exploitation.

À Gironde-sur-Dropt, la fromagerie Beauséjour s’est spécialisée dans la production de goudas. Ce choix n’est peut-être pas un hasard, au regard de l’origine néerlandaise du maître des lieux, Jan Spoorenberg. Ce dernier confectionne toute une gamme de goudas, à base de lait de vache et de brebis, selon différentes déclinaisons : piment d’Espelette, tomate, truffe, moutarde…

Dans le quartier des Chartrons, à Bordeaux, le fromager Pierre Rollet est le créateur du (presque) célèbre Bleu de Bordeaux, un fromage au lait cru à pâte persillée, macéré au moût de raisin puis affiné en cave pendant trois mois. Le produit semble très apprécié des consommateurs, après des années d’élaboration de la part du fromager.

La recherche gourmande de pépites fromagères dans les Landes aboutit à un triste constat : nada. Il serait fâcheux toutefois de ne pas mentionner l’Amou, fabriqué dans le village de même nom, un fromage de brebis à pâte pressée non cuite, affiné huit mois en cave humide.

Même constat s’agissant du Lot-et-Garonne, surtout réputé pour ses légumes et ses fruits. Quelques producteurs se consacrent pourtant au frometon, à l’instar de Monique Valenti, installée à Virazeil, qui propose des briquettes au lait entier de chèvre. Pour sa part, Corinne Taret produit dans son exploitation de Bon-Encontre divers produits laitiers, dont la tomme de la Bosse, qu’elle vend à la ferme ou sur les marchés locaux.

L’Ossau-Iraty, la star des Pyrénées et du Sud-Ouest

C’est sur les terres basco-béarnaises qu’il faut aller chercher un regain de fierté. Doté de l’AOC depuis 1980 et de l’AOP depuis 1996, l’Ossau-Iraty est un délicieux fromage au lait cru, thermisé ou pasteurisé de brebis, doux et fruité.

Sa réputation s’assoit sur une longue tradition pastorale remontant au Néolithique. Les premiers bergers du Béarn et du Pays basque pratiquaient déjà la transhumance et fabriquaient du fromage de brebis il y a plus de 3 000 ans. Des vestiges d’outils de bergers dans les vallées d’Ossau attestent d’un savoir-faire ancien où l’élevage et la transformation du lait étaient au cœur du mode de vie locale.

Au fil des siècles, les méthodes de transformation ont peu évolué. Le lait provient uniquement de trois races locales (Manech Tête Rousse, Manech Tête Noire ou Basco-Béarnaise). Il est collecté pendant la période de lactation naturelle des brebis, généralement de décembre à juillet. Suivent les opérations essentielles à la conception d’un bon fromage, dans le strict respect du cahier des charges des deux labels : découpage, brassage, moulage, pressage et salage. La touche finale est apportée par l’affinage, qui prévoit un stockage en caves fraîches pour une durée oscillant entre 80 et 120 jours selon le format. Un temps long pour retourner et brosser les délicieux produits et leur donner cette croûte grise ou dorée, reconnaissable entre mille.

Point d’usine ou de process industriel en pays d’Ossau. La filière se compose d’environ 1 500 éleveurs et producteurs, que viennent compléter près de 150 transformateurs. En 2024, le volume commercialisé s’est situé à près de 5 000 tonnes.

Cette organisation, qui privilégie le savoir-faire et les petites exploitations, permet de proposer aux consommateurs un fromage authentique, au subtil goût de noisette.

Même s’il reste peu vendu à l’international, l’Ossau-Iraty a su conquérir le palais des gourmets britanniques et américains. En 2011, les premiers l’ont classé « World’s Best Unpasteurised Cheese » et « « Best French Cheese » lors d’un concours. En 2018, le fromage basco-béarnais a été désigné « Meilleur Fromage du Monde » lors du World Championship Cheese Contest, organisé à Madison (Wisconsin).

D’autres fromages dignes de nom

Le massif pyrénéen représente décidément la locomotive de la production fromagère du Sud-Ouest. Certes moins réputée que l’Ossau-Iraty, la Tomme des Pyrénées peut quand même se vanter de son IGP, d’abord pour sa version pasteurisée au lait de vache (1996) puis pour ses laits crus ou traités thermiquement de vache et de chèvre (2020).

Il s’agit d’un fromage rustique, né au 10e siècle, fabriqué à l’origine dans les fermes et en haute montagne. Autrefois, cette tomme était faite à partir de lait de vache, de brebis, de chèvre ou de mélanges, chaque vallée produisant selon sa disponibilité et ses usages.

La technique consiste à presser le caillé dans des moules et à affiner le fromage en cave fraîche pendant plusieurs semaines à plusieurs mois.

La Tomme des Pyrénées propose une pâte souple et souvent fondante, mais qui se raffermit progressivement. Son goût varie bien sûr selon le lait utilisé, multipliant ainsi les petits plaisirs en bouche.

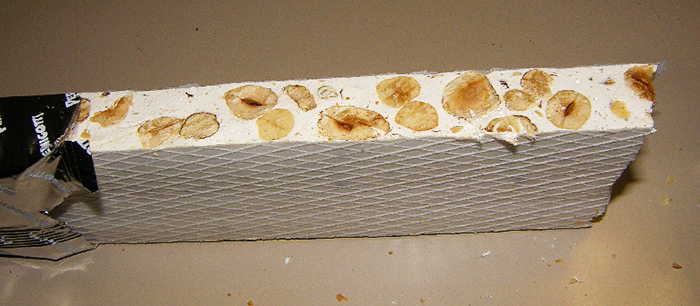

La Dordogne tire aussi son épingle du jeu, notamment grâce à son Cabécou, un petit fromage de chèvre au lait cru. Il est obtenu par coagulation lente du lait, moulage, salage, puis affinage en cave de 5 à 10 jours pour développer une croûte fine et une texture fondante. Sa pâte blanche, tendre et crémeuse exhale un arôme délicatement acidulé et caprin. La version protégée, « Cabécou du Périgord », est encadrée par une marque collective depuis 1992, garantissant le respect d’un cahier des charges strict.

Ce petit plaisir périgourdin se savoure froid sur du pain, ou chaud en salade, en feuilletés, avec du miel ou des noix. Il accompagne idéalement les vins blancs secs ou moelleux du vignoble local, assez dense.