Grattons bordelais : la grâce du gras

Élaborée par une charcutière de Lormont à la fin du 19e, la recette des grattons a rencontré rapidement un succès franc et gourmand.

Olivier Sorondo

22 juin 2020 – Dernière MAJ : le 16 janvier 2026

Un plat traditionnel régional et même international

Alors non, bien sûr, les grattons (il paraît que la forme plurielle s’impose) ne sont pas originaires de Bordeaux. Cette charcuterie conçue à partir de morceaux de porc cuits dans la graisse est appréciée depuis longtemps dans de nombreux pays. Aux Pays-Bas ou en Belgique, on l’appelle knabbelspek ; en Thaïlande, son nom est khaep mu; au Mexique, c’est un chicharrón et aux États-Unis, on parle de prok rinds.

Comme on peut s’en douter, les grattons trouvent aussi une origine lointaine dans nos régions, notamment en Angoumois, en Auvergne, dans le Morvan ou en région lyonnaise.

Selon différentes sources, le terme « grattons » serait tiré du verbe « gratter », geste apparemment nécessaire pour racler les derniers petits morceaux de viande grillée restés collés au fond de la marmite.

Si les grattons du monde entier s’appuient sur la même matière première et le même mode de cuisson, c’est la recette qui, au final, fait toute la différence. Et il semblerait que celle élaborée par la charcuterie Gaudin à Lormont (Gironde) ait su s’imposer auprès des gastronomes de la ville et de Bordeaux, de l’autre côté de la Garonne. On pourrait même parler de reconnaissance nationale.

Gloire et honneur à Justine Gaudin

La date précise de la première commercialisation des grattons n’a pas été retenue par l’histoire. Elle se situerait à la fin du 19e siècle. En revanche, aucun doute possible quant à leur provenance : la charcuterie Gaudin, à Lormont, dans la proche banlieue bordelaise.

Le commerce est fondé en 1875 par Bernard Gaudin. Grâce à son épouse Justine, il profite assez rapidement d’une jolie notoriété, en raison de la recette savoureuse de grattons que cette dernière vient d’élaborer.

Les clients disent leur satisfaction, le bouche-à-oreille fonctionne à plein et la réputation du plat ne tarde pas à se diffuser dans les rues de la capitale girondine. Chaque dimanche, de petites embarcations traversent la Garonne pour déposer des Bordelais enjoués sur la rive du fleuve, où fleurissent les guinguettes. On y déguste bien sûr l’alose, pêchée dans l’estuaire, mais aussi, et de plus en plus, les grattons de Justine Gaudin, que l’on sert chauds et comme plat principal.

Le plat s’installe durablement dans les habitudes bordelaises, pendant près d’un siècle. En 1971, André Gaudin, le dernier charcutier de la famille, cède son fonds de commerce à Yves Ducos. Ce dernier exige que la vente s’accompagne de la divulgation de la fameuse recette élaborée par Justine, ce qui lui est accordé. De fait, la fabrication des grattons se poursuit jusqu’au début des années 2000.

Une autre version indique que la charcuterie fut reprise par l’apprenti Robert Pelin la même année, c’est-à-dire en 1971, date de départ à la retraite d’André Gaudin.

Aujourd’hui, Lormont n’accueille plus aucun artisan charcutier.

« Une recette et un goût inimitables »

C’est en ces termes élogieux que s’exprime Denis Miklou, le patron du Café du Printemps, fondé par sa grand-mère et situé à proximité de l’ancienne charcuterie.

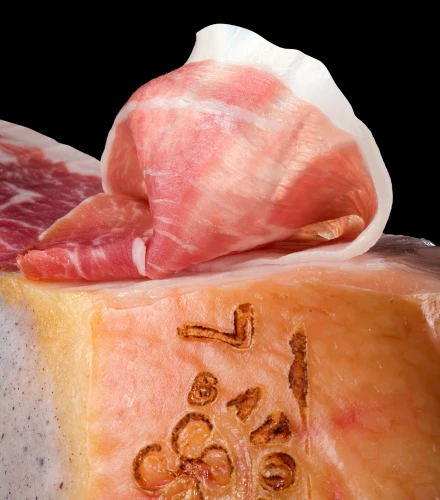

Justine Gaudin apportait tout son talent à la fabrication des grattons. Sa première préoccupation consistait à choisir les meilleures pièces de jambon, d’épaule et de longue pour la partie maigre. Le gras de porc se composait quant à lui de couenne et de barde.

Le gras, coupé en dés, était cuit à petit feu dans un faitout non couvert. Aux trois quarts de la cuisson, la charcutière incorporait la partie maigre et ajoutait du sel, du poivre et des épices. Le secret ? Obtenir une texture légèrement confite en fin de cuisson.

Surtout, Justine Gaudin faisait en sorte de ne pas broyer ni de hacher la viande, mais de la découper finement au couteau. Les grattons bordelais étaient d’ailleurs reconnaissables aux tranches de jambon et d’épaule qui se détachaient du blanc du gras.

Après quelques heures de repos, la charcutière filtrait sa préparation dans une passoire et la moulait en terrine, en forme de cône. C’est d’ailleurs cet aspect un peu singulier qui constituait la signature finale et permettait d’identifier au premier coup d’œil les véritables grattons de Lormont !

Les grattons ont-ils vraiment disparu ?

Si la dynastie charcutière des Gaudin s’est éteinte, la fabrication du plat n’a pas été complètement abandonnée. Il serait intéressant, à ce titre, de savoir si les artisans ont pu avoir accès à la recette originale, qui doit toujours être disponible, quelque part.

Visuellement, les grattons évoluent assez vite vers une couleur grise, en raison de la présence de sel et donc de l’absence de tout conservateur. Gustativement, ils se rapprochent des rillettes, même s’ils développent une saveur quelque peu différente.

Aujourd’hui, on les consomme frais, sur une tranche de pain de campagne.

Quelques artisans continuent d’assurer la fabrication de ce plat si précieux, à l’instar de la boucherie Ribeiro au marché des Capucins de Bordeaux. D’autres marchés de la région le proposent aussi, à l’instar de Cenon, Gradignan ou Bordeaux Bastide. Bien sûr, on ne citera pas les produits industriels, par respect à l’égard de Justine Gaudin.

Enfin, les cordons bleus pourront s’attaquer eux-mêmes à la recette, publiée dans l’ouvrage « Connaître la cuisine bordelaise », de François Martin (Éditions Sud-Ouest) et disponible à cette adresse.

Mise à jour du 16 mars 2022 : Depuis quelques mois, l’épicerie fine de Lormont, Les Bonnes Choses d’Aurélie, propose à nouveau les grattons à la vente. Le produit est préparé selon la recette originale.