L’asperge des sables des Landes ouvre la saison

C’est sur la vaste plaine sablonneuse des Landes de Gascogne que l’asperge blanche est récoltée depuis le début du 20e siècle. Elle a su s’imposer au fil des décennies comme un produit apprécié, mêlant douceur et saveur, loin de toute amertume.

Olivier Sorondo

17 avril 2023 – Dernière MAJ : le 17 avril 2023 à 18 h 30 min

L’opportunité d’un environnement favorable

S’il est d’usage de contempler les bourgeons des branches d’arbres pour constater l’arrivée du printemps, les gourmets du Sud-Ouest ont plutôt tendance à scruter les sols sableux, dans l’espoir d’y voir émerger la pointe de l’asperge des sables des Landes.

Dès la mi-mars, l’asperge annonce précocement la promesse de nouvelles saveurs après un hiver long et parfois frustrant. Il faut quand même avouer qu’elle est attendue, sa réputation ayant dépassé depuis bien longtemps le seul département des Landes.

Selon l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité), une enquête menée en 1997 a montré que les acheteurs professionnels classent l’asperge des sables des Landes à la deuxième, voire la première place, en termes de qualité. Le légume est même consommé en Europe, notamment en Allemagne et au Luxembourg.

Les producteurs, soucieux de cette richesse, apportent le plus grand soin à sa culture et à sa récolte. Ils profitent en premier lieu d’un terroir favorable, composé par les sables fauves, au sein des Landes de Gascogne. Le sol, perméable et profond, se révèle riche en matière organique et peu argileux. Il offre aussi la chaleur dont a besoin l’asperge pour se développer et arriver à maturité avant même le début officiel du printemps.

Les conditions climatiques jouent également en faveur du légume, grâce à l’influence régionale océanique, synonyme d’un air tempéré humide. Les températures restent clémentes et les pluies se font abondantes avant que la chaleur printanière ne s’impose. Le massif forestier, pour sa part, contribue à maintenir ces conditions très favorables.

Aujourd’hui, 850 hectares sableux accueillent la production de l’asperge, faisant des Landes le premier département producteur de France. Les premières cultures, lancées au début du 20e siècle pour combler l’abandon progressif du gemmage, ont permis d’installer au fil des décennies un véritable savoir-faire, aujourd’hui reconnu.

Une course contre la montre

L’asperge des sables des landes se caractérise par sa tige (ou turion) rectiligne, droite et cassante, mais jamais filandreuse, que vient terminer une pointe formée de petits bourgeons serrés. Surtout, le légume, bien protégé du soleil dans le sable, conserve une blancheur éclatante, qui participe à sa réputation.

La récolte, effectuée manuellement, impose d’infinies précautions, mais aussi un timing serré. Il convient tout d’abord de protéger l’asperge du soleil pour ne pas altérer sa couleur et ensuite de la conditionner dans un espace frais pour préserver sa fraîcheur et ses qualités gustatives. L’opération est généralement menée en moins de 4 heures.

Depuis 2005, l’asperge des sables des Landes bénéficie d’une IGP (Indication géographique Protégée). Elle garantit aux consommateurs son origine et sa traçabilité jusqu’aux distributeurs. C’est aussi et surtout la reconnaissance d’un produit de terroir haut de gamme et du travail des 160 asparagiculteurs, soumis à un cahier des charges contraignant.

Persuadée de la qualité de son produit, l’association des producteurs d’asperges a initié les démarches pour obtenir l’agrément Label Rouge. Aujourd’hui, seuls quatre produits landais bénéficient du précieux sésame : le bœuf de Chalosse, le canard fermier, le kiwi de l’Adour et les volailles fermières.

En attendant, la récolte se poursuit jusqu’au mois de mai, toujours effectuée à la main dans le respect de la tradition et le souci de ne pas abîmer l’asperge, réputée fragile.

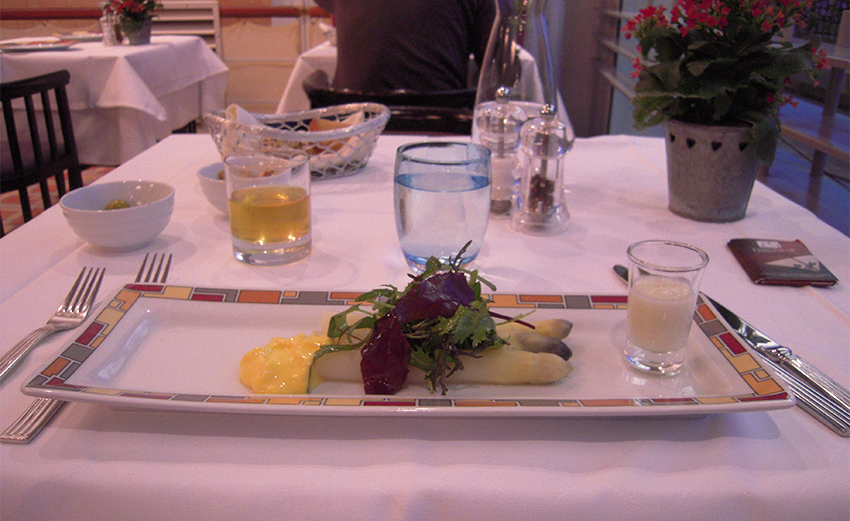

La suavité de son goût

Les gastronomes et chefs cuisiniers attendent l’asperge des Landes avec impatience parce qu’elle annonce, avec un peu d’avance, l’arrivée du printemps, mais surtout pour sa fraîcheur et son goût savoureux. À la différence des autres asperges, elle ne dégage aucune amertume et sa tige n’est jamais filandreuse.

C’est aussi un aliment synonyme de santé. Ses provitamines A, ses vitamines B9, C et E et ses sels minéraux contribuent au renouvellement des cellules alors que ses fibres assurent une bonne régularité du transit intestinal. Elle favorise enfin l’équilibre de l’alimentation en ne proposant que 25 kilocalories.

Apprécier l’asperge des sables des Landes à sa juste valeur suppose de la consommer rapidement, même si elle peut être conservée de trois à cinq jours au réfrigérateur.

Il existe de nombreuses façons de la préparer et de la cuisiner. La plus simple et, peut-être, la plus respectueuse, consiste à la consommer crue, avoir l’avoir pelée et découpée en très fines tranches dans sa longueur. Un petit filet d’huile d’olive et quelques grains de sel et de poivre moulu suffisent à la rendre unique en bouche.

La préparer comme on le souhaite

En cuisine, l’asperge peut être cuite plongée dans l’eau bouillante salée, mais sa fragilité justifie l’utilisation de certains faitouts, remplis aux deux tiers d’eau bouillante, permettant ainsi à la pointe de rester hors de l’eau tout en profitant de la vapeur. Sinon, une cuisson à la vapeur convient tout à fait.

Les asperges peuvent être dégustées de mille et une façons. En entrées, assaisonnées d’une vinaigrette maison ou d’une sauce émulsionnée, elles accompagnent à merveille un œuf poché ou une tranche de jambon de pays. Elles se révèlent particulièrement adaptées à la préparation d’un velouté ou peuvent être poêlées avec différents champignons. Ce sont aussi des éléments de garniture fins et goûteux, que l’on sert avec une volaille ou un filet de poisson.

Un produit aussi apprécié méritait bien un hommage appuyé. Chaque année, le 1er mai, la commune de Pontonx-sur-Adour organise la grande fête de l’asperge des sables des Landes. Une occasion unique de rencontrer les producteurs, de profiter de la foire et, bien sûr, de rassasier sa gourmandise.