Le littoral aquitain face aux défis de l’érosion

La fréquence plus soutenue des tempêtes et l’augmentation du niveau de la mer accélèrent le mouvement de l’érosion. Les villes du Sud-Ouest adoptent différentes stratégies.

Olivier Sorondo – 21 janvier 2022 – Dernière MAJ : le 8 février 2022 à 20 h 56 min

Un phénomène appelé à s’amplifier

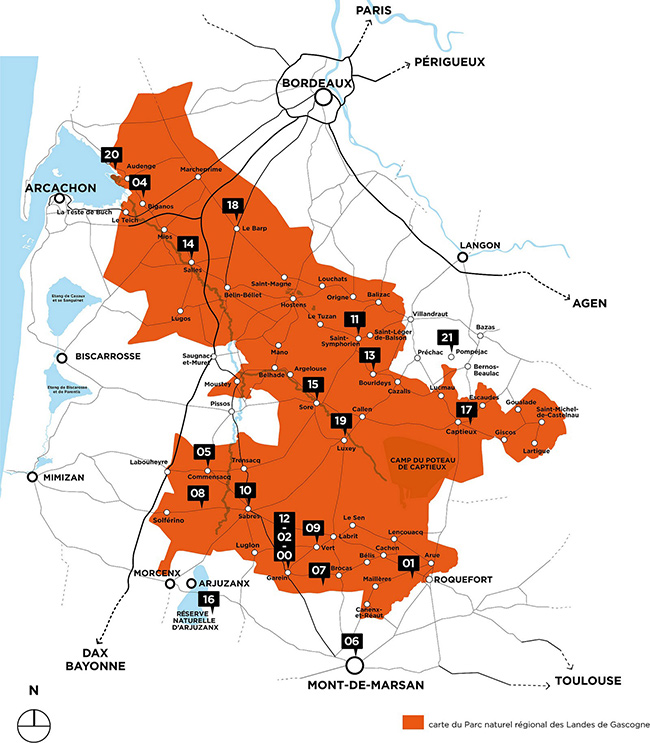

Les quelques centaines de kilomètres de côtes sableuses qui bordent le Sud-Ouest de la France subissent le même sort. Chaque année, l’érosion grignote un peu plus le littoral, grandement aidée par les conséquences du réchauffement climatique.

L’érosion en elle-même est un phénomène naturel. L’océan Atlantique, aux abords des plages aquitaines, donne lieu à un courant parallèle, qui contribue à pousser le sable vers le sud. On parle alors de dérive littorale, alimentée par une houle ouest/nord-ouest. En hiver, les tempêtes tirent le sable des plages vers le large alors qu’en été, le processus s’inverse. L’érosion reste donc modeste.

Depuis quelques années, la quantité de sable déposée par l’océan se révèle moins volumineuse que celle aspirée en période hivernale.

De plus, la stratégie de l’enrochement mise en place par certaines communes, dont Biscarrosse, contrarie le phénomène en créant un obstacle au transport du sable.

« Ces points durs creusent encore plus la plage de part et d’autre des ouvrages. Le courant vient tourbillonner autour et provoque un abaissement de la plage » explique ainsi Vincent Bawedin, géographe, au journal Sud-Ouest.

Face à ce constat, la commune landaise a décidé de ne plus recourir à l’enrochement, au profit d’aménagements mobiles appelés à s’adapter à l’évolution du cordon dunaire.

Les villes cherchent la parade

La tempête Barra, en décembre dernier, est d’ailleurs venue rappeler l’urgence de dispositifs pérennes et efficaces. À Biscarosse, justement, le trait de côte de la plage centrale a reculé de sept mètres. La mairie n’a pas beaucoup attendu avant de lancer une vaste action de réensablement. Les camions-bennes sont chargés de sable, ramassé plus au sud, et profitent de la marée basse pour le déposer aux endroits impactés. Le but est surtout de conserver l’équilibre du niveau sédimentaire de la plage.

Sur la côte basque, le constat n’est pas meilleur. Une partie de la corniche s’est effondrée à Urrugne. Le sentier reliant Hendaye à Ciboure, offrant pourtant un panorama magnifique, a été définitivement fermé par sécurité.

Biarritz a choisi de conforter ses falaises. De lourds travaux ont été initiés en septembre dernier sur la côte des Basques. Pour sa part, la commune de Bidart préfère agir en fonction de la situation. Elle a ainsi consolidé l’accès à la plage Parlementia, fermé le chemin de Camboenea et encouragé le réaménagement du golf de la ville, inondé à marée haute. L’une des solutions passerait par la revégétalisation d’espaces trop souvent impactés par les caprices de la houle.

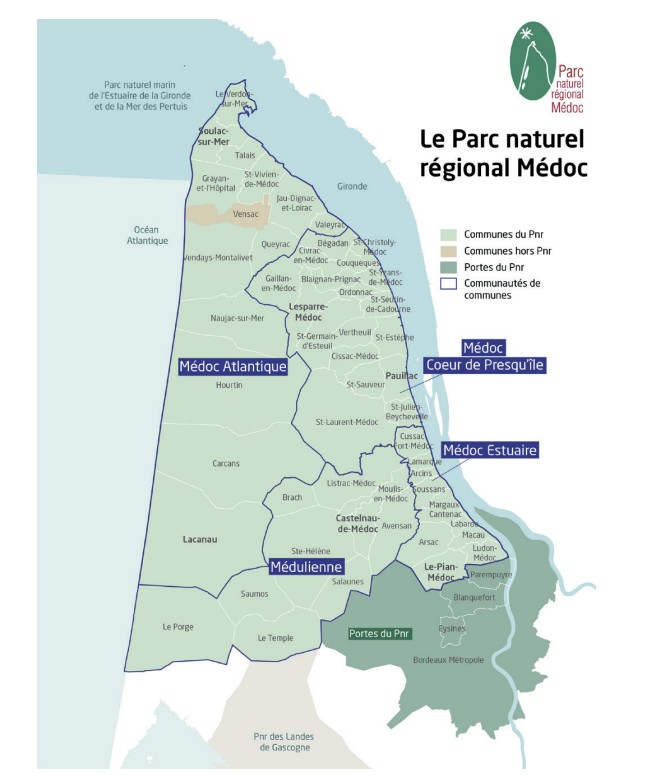

En Gironde, les séances de brainstorming se multiplient aussi sur les amorces de solutions, entre réensablement des plages, mise en place ou renforcement des dunes et même retrait des villes côtières, comme l’envisage le maire de Lacanau. Pour le moment, la digue semble remplir sa mission

« D’une manière générale, là où la côte est aménagée, on va avoir des problèmes assez rapidement. Alors qu’en moyenne en Gironde, le trait de côte recule de 2,5 mètres par an, on observe sur certains secteurs de la côte du Médoc, particulièrement touchée, des reculs annuels moyens de 5 mètres. On peut citer l’exemple du Signal à Soulac, mais il est loin d’être le seul bien à se trouver sur cette bande de risque imminent » explique Alexandre Nicolae Lerma, ingénieur au Bureau de recherches géologiques et minières, au site d’infos Actu.fr.

Et au final, qui paye ?

Quelles que soient les stratégies retenues, la politique de lutte contre l’érosion représente un coût majeur pour les communes. À Biscarrosse, l’opération de réensablement des plages aspire chaque année 450 000 € du budget municipal. Les projets d’enrochement s’accompagnent pour leur part d’estimations comprises entre 5 et 10 M€.

En accord avec loi, les communes impactées ont l’obligation de s’inscrire sur la liste officielle, de prévoir une gestion locale du problème et de procéder à des projections à 30 et 100 ans du phénomène d’érosion. Surtout, les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent désormais intégrer tous les aspects liés à l’érosion.

Tôt ou tard, la question du financement finira par se poser, la charge ne pouvant être entièrement supportée par les acteurs locaux. Il semblerait que la rapidité des décisions puisse, un peu, permettre de mieux anticiper la montée des eaux et orienter l’action des communes. Le trait de côte ne cesse de reculer, des maisons menacent de s’effondrer…

« Il faut savoir s’adapter, comme les dunes, et non aller contre la volonté de l’océan » confie Mathieu Gomez, directeur des services techniques de la Communauté de communes des Grands Lacs, au journal Sud-Ouest.